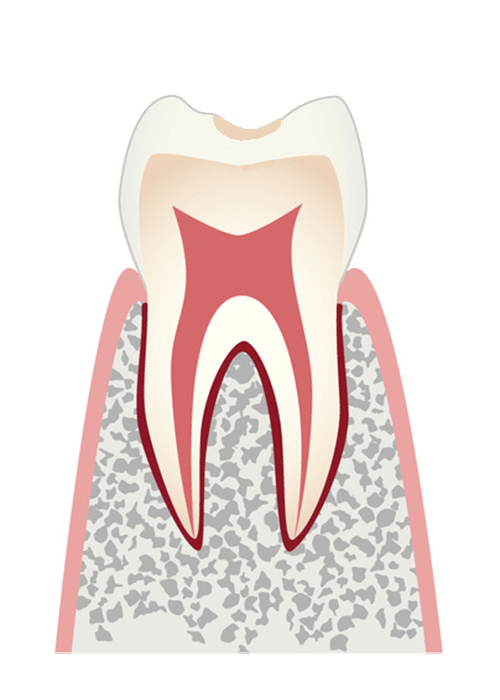

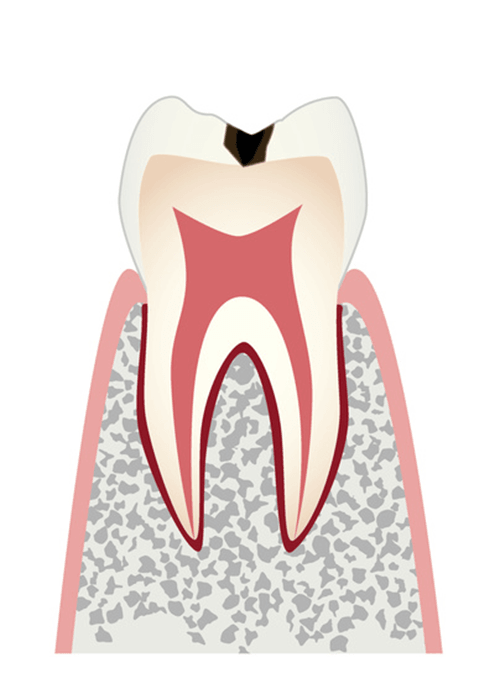

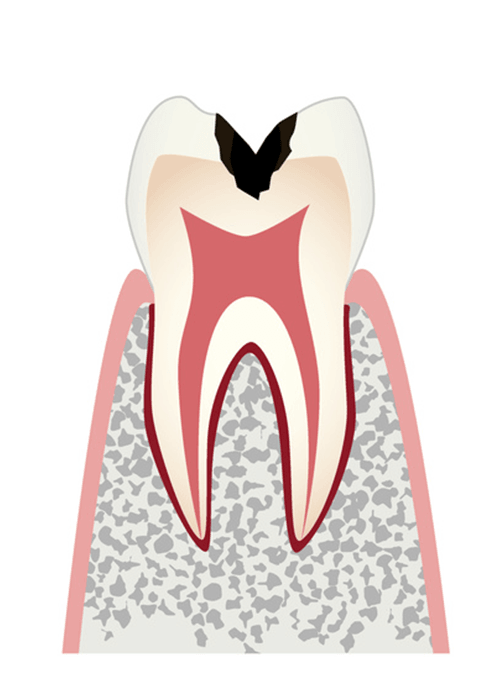

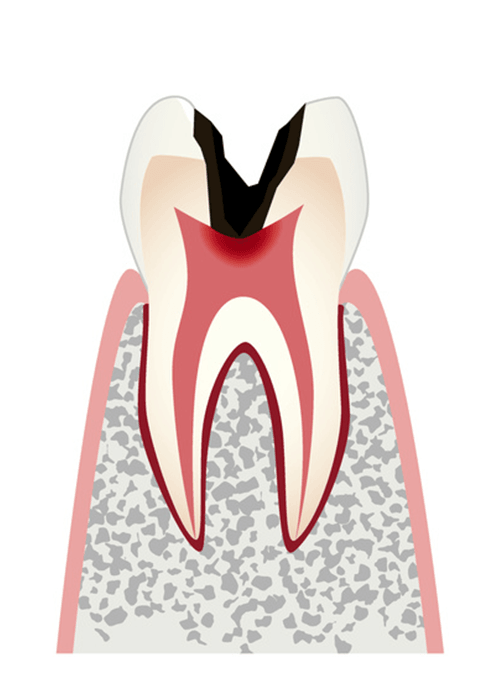

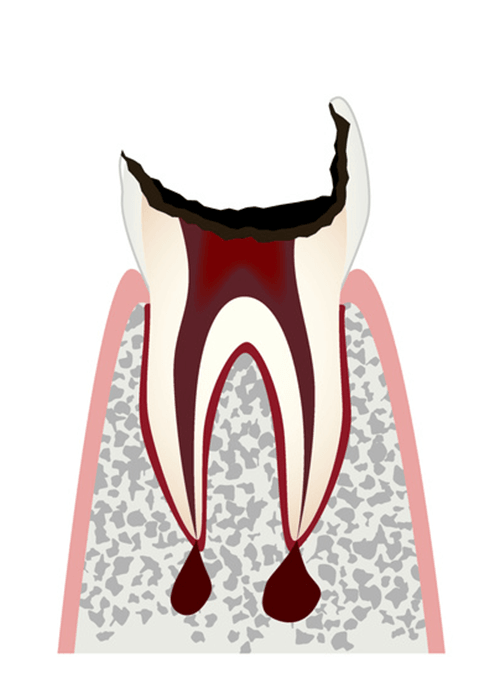

虫歯を作るミュータンス菌などの虫歯菌が、歯の表面(歯質)に付着し、歯垢の中の糖質を餌として、繁殖し“酸“を産生して、歯の表面のエナメル質を溶かしていきます。

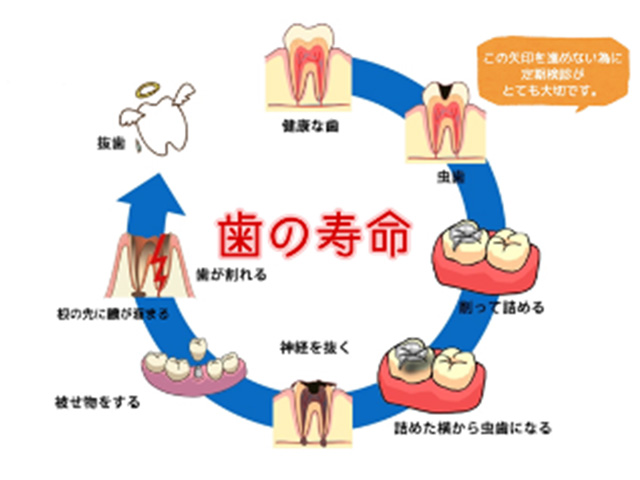

歯の硬さや、唾液の量や質によって虫歯になりやすいかどうかが左右されることもあります。フッ素塗布をすることにより、歯質強化することができます。また、銀歯の詰め物の適合が悪かったり、歯と銀歯の隙間ができている場合や歯並びが悪いと食べかすなどが溜まりやすくなり、虫歯になるリスクが高くなります。

1日の中で、ダラダラ食いやつまみ食いなどの間食、糖質を含む飲食の回数が多いと、お口の中の清掃状態が不良な時間帯が長くなります。飲食をするとお口の中は酸性に傾き、歯が溶けやすい環境となります。お口の中が酸性に傾いた状態が長ければ長いほど、虫歯になりやすくなります。他には、虫歯のなりやすさに、それぞれの唾液の緩衝能(酸性に傾いた状態を中和する能力)、唾液の分泌する量なども虫歯のなりやすさに関係してきます。