歯周病と糖尿病の関係

最近の研究では、歯周病の治療とメンテナンスが、糖尿病の血糖コントロール改善に関係することが報告がされており、糖尿病(高血糖)と歯周病の間の関連性が注目されています。

糖尿病の人は、

歯周病にかかりやすく

重症化しやすい

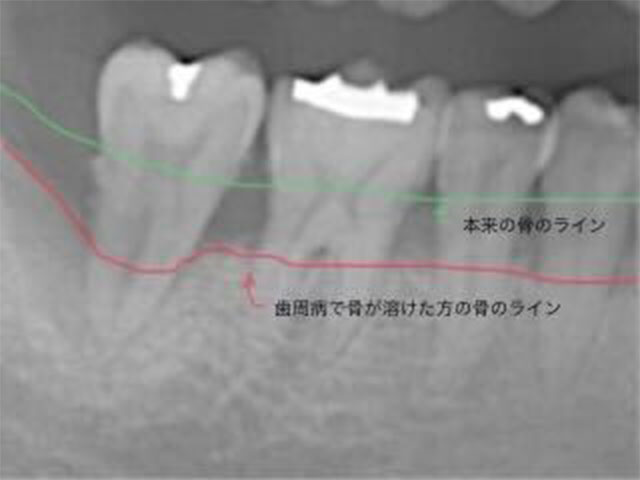

糖尿病が進行し高血糖状態が続くと、体の中の防御反応が低下して感染症にかかりやすくなります。現在、成人の約8割が発症している歯周病も、細菌感染を原因とする感染症の一つです。

そのため、糖尿病の人は健康な人と比べ、歯周病にかかる確率が2倍以上高く、重症化しやすいと言われています。

歯周病が悪化すると

糖尿病も悪化する

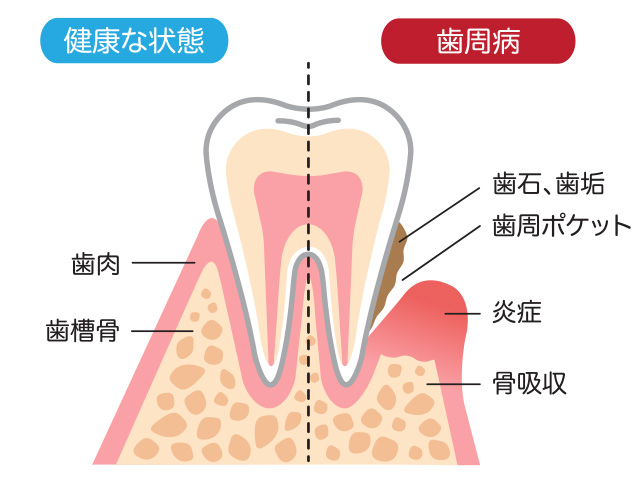

歯周病が進行すると、歯周病菌から出される内毒素が歯肉から血管に入り込み、TNF-α(腫瘍壊死因子)という物質が分泌されます。そして、血管中のTNF-αが増加するとインスリンの働きが低下するため、血糖値が上昇してしまい糖尿病の悪化へと繋がります。

また、糖尿病の方が重度の歯周病になった場合、軽度の歯周病に比べて、2年後に糖尿病が悪化している確率が5倍高くなると言われており、特に注意が必要です。

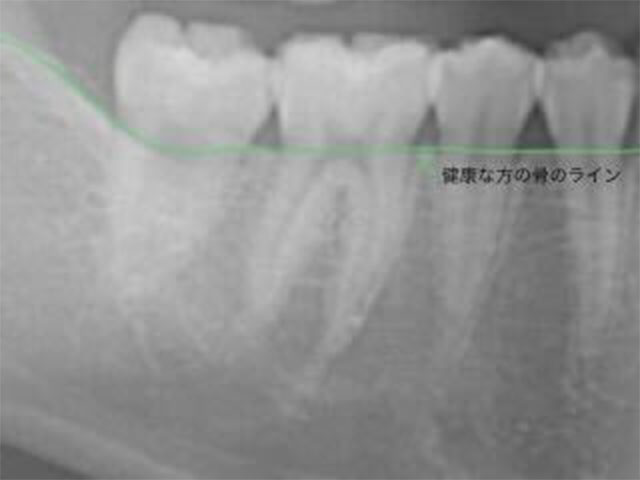

歯周病が改善すると糖尿病の数値が改善すると言われており、実際に当院で歯周病治療を行い、HbA1cの数値が改善した症例があります。

このように歯周病と糖尿病は、相互作用があることがわかっているため、注意する必要があるのです。

歯周病とたばこの関係

歯周病は生活習慣病が深く関係した病気です。現在、喫煙は歯周病との因果関係がはっきりわかっています。たばこを吸うと、ニコチンの影響で血管が縮まって歯肉の血行が悪くなり、歯と歯肉へ酸素や栄養が行きわたらなくなります。通常は血中の白血球が歯周病菌と戦って歯周病の進行を抑えてくれますが喫煙する方は、白血球の働きである免疫力や抵抗力までも低下してしまうので歯周病は進行しやすくなり、かつ歯周治療をしても歯周病の治りが悪いことが多いです。その結果、喫煙する方は歯肉の細菌に対する抵抗力が下がり、歯周病になりやすくなってしまいます。

喫煙者のお口の中は...

- 歯面にタール(発がん物質)の付着

- 歯肉は暗紫色

- 出血などの炎症反応があらわれにくい

- メラニン色素が多く沈着する

- 歯肉が厚くなる

- 上顎の粘膜がもり上がる

- 老け顔になる

栄養が届かなくなると肌の再生力も弱まり、くすみやシワが増え肌トラブルにつながります。血行自体も悪くなってしまうため、肌の血色が悪くなることも、たばこが肌にもたらす悪影響のひとつです。

IQOSに変えたから大丈夫?

大丈夫ではありません。確かに加熱式タバコは従来のタバコに比べると、タールなどの有害物質が少ないといわれています。また、副流煙が少ないことや、匂いを気にする人にも人気です。

しかし、アイコスにもタールやニコチンは含まれており、ニコチンは血流が悪くなったり、歯肉の組織を破壊させるので、アイコスを吸っているからといって身体に影響がないわけではありません。また、タールの量が減ることで、歯周病の症状が紙たばこよりもはっきり感じられるようになることもあります。

タールは有害物質とされていますが、「炎症を抑制する作用」や「ウイルスに対抗する作用を持っており、そのタールが少なくなることで、今まで一般的なタバコによる歯周病の症状が抑えられていた部分が、表面化されるのです。従来のたばこには、タールが多く含まれているため自覚症状が出てくるのが遅くなるため歯周病であることに気づくのが遅れてしまいます。心身ともに健康になりたいのであれば禁煙するのが一番です。

禁煙することは何が良い?

歯だけでなく心身ともにすぐにうれしい効果が現れます。

- 20分後・・・血液や脈拍、手の体温が正常近くまで回復する。

- 8時間後・・・血中の一酸化炭素レベルが正常域に戻り、運動能力が改善する。

- 1日後・・・心臓発作の確率が下がる。

- 2日後・・・臭いと味の感覚が復活し始める。

- 2〜4日後・・・ニコチンが体から完全に抜ける。

- 4日後・・・気管支の収縮がとれ、呼吸が楽になる。

- 2〜3週間後・・・体の循環が改善し歩行が楽になる。

- 1〜9ヶ月後・・・咳、全身の倦怠感、呼吸が改善する。

- 5年後・・・肺がん、脳卒中にかかる確率が半分に減る。

- 10年後・・・前がん状態の細胞が修復される。前がん状態→がんとしてとらえることはできないが放置しておくとがんになりやすい状態。